Interculturalité et œcuménisme

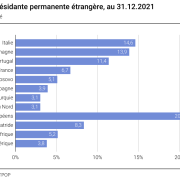

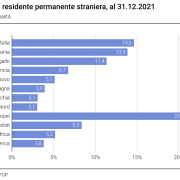

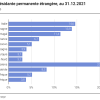

L'interculturalité est l'un des grands défis du monde que la Suisse doit également relever aujourd'hui. Depuis de nombreuses années, notre pays connaît le défi de l'intégration de ses quatre cultures et langues, défi qu'elle a réussi assez bien à harmoniser. Aujourd'hui, 25,7% de la population suisse est composée d'émigrés du monde entier. Les nationalités italienne, allemande, portugaise et française constituent la majorité des étrangers originaires d'un État membre de l'Union européenne/Association européenne de libre-échange (AELE) et de toutes les personnes de nationalité étrangère résidant durablement en Suisse. Ce multiculturalisme offre la possibilité de s'ouvrir au-delà de ses frontières.

Une enquête menée au sein de la Mariapolis Foco vise à offrir une expérience interculturelle positive, comme l'explique Bonaria Gessa, une Italienne qui travaille à la Mariapolis Foco depuis 7 ans : « La réalité dans laquelle nous vivons est celle du 'village global' et, en tant que telle, elle remet en question le pays dans lequel nous vivons aujourd'hui et s'adresse à chacun de nous personnellement. Je définirais l'interculturalité comme un "défi, une opportunité et une richesse" à la fois : une excellente occasion de voyager autour du monde "en restant sur place" dans un endroit appelé Montet.

C'est l'occasion d'écouter l'autre avec attention et de respecter des manières de se comporter différentes et peu familières. En les accueillant, ils deviennent une richesse qui illumine notre coutume et notre culture d'origine, en montrant des aspects et des valeurs positifs et non moins importants. Avec une réflexion plus approfondie, nous découvrons également des racines communes inattendues et magnifiques dans les différentes concrétisations. Nous vivons la diversité en étant capables d'accueillir, de comprendre, d'accepter, de respecter et de coexister avec des cultures différentes. »

Où se trouve la source de cette pensée-action ? « Dans mes années universitaires, aujourd'hui révolues, mon professeur de philosophie avait l'habitude de parler de l'occidentalisme et des "péchés de l'Occident" envers le reste du monde, mais je ne comprenais pas alors ! Connaissant Chiara Lubich, j'ai accepté son invitation à "apprendre de tout le monde" et à faire mienne la "diversité", à aborder les autres avec le respect qui leur est dû et avec l'humilité de celui qui sait "qu'il doit toujours apprendre", réalisant qu'"il existe une toute autre façon de voir" ».

Un autre aspect qui caractérise la Suisse est la présence de diverses Églises chrétiennes. Au niveau fédéral, la Suisse n'a pas de religion d'État, mais la plupart des cantons reconnaissent l'Église catholique et l'Église réformée suisse comme Églises cantonales. Au 20e siècle, la voie œcuménique s'est considérablement renforcée et en 1948, le mouvement œcuménique a été établi au sein du Conseil œcuménique des Églises [i] basé à Genève. Avec le Concile Vatican II [ii], l'Église catholique s'est explicitement ouverte au dialogue œcuménique.

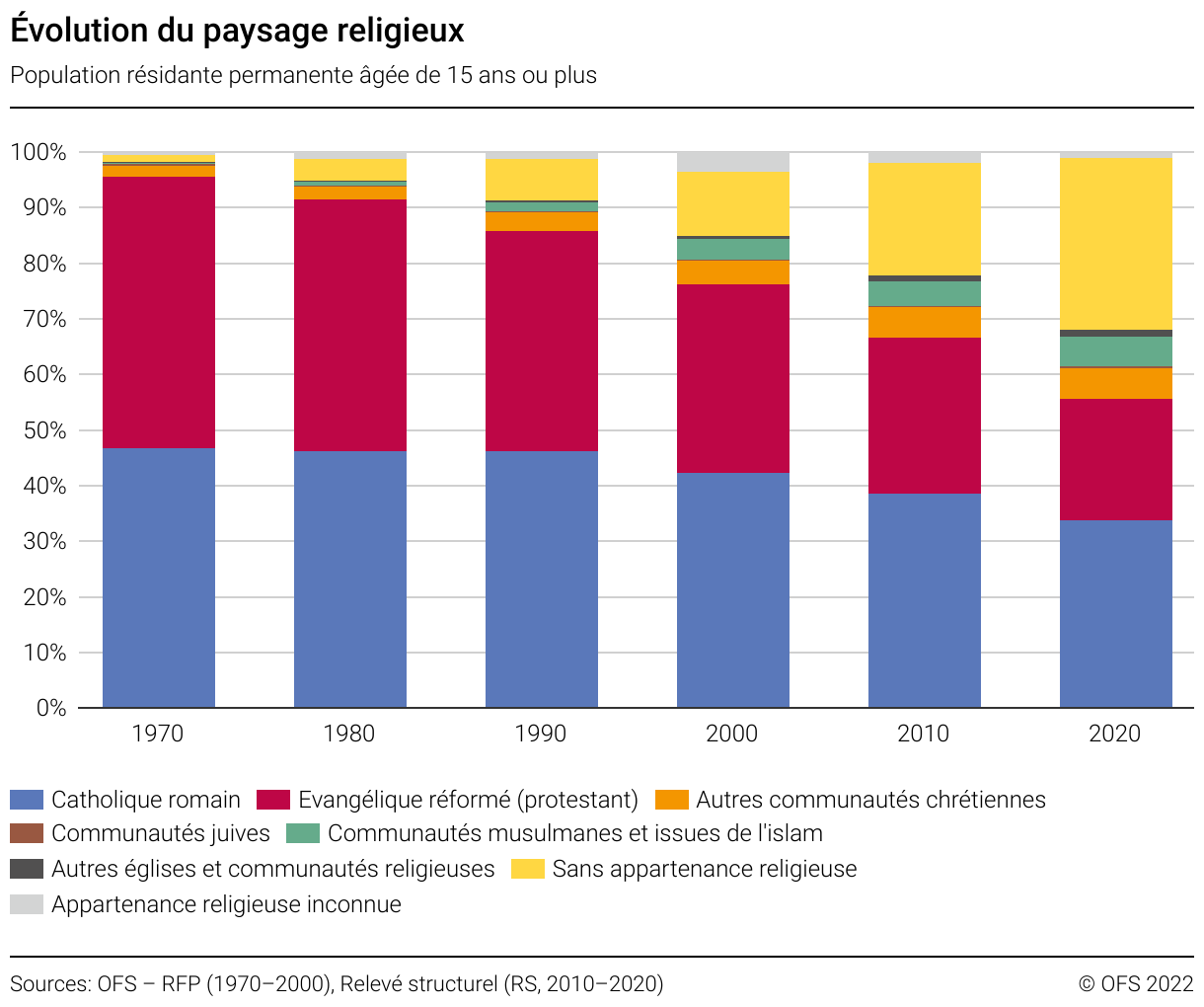

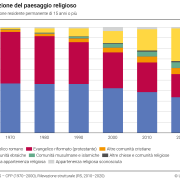

Le paysage religieux en Suisse a beaucoup changé au cours des 50 dernières années. La part des catholiques romains est restée relativement stable, tandis que celle des évangéliques-réformés a fortement diminué, au profit de la part des personnes qui se déclarent sans appartenance religieuse (en 2020, 35,8% de la population appartenait à l'Église catholique, 23,8% à l'Église réformée suisse. 26,3 % ont déclaré n'avoir aucune foi religieuse) [iii].

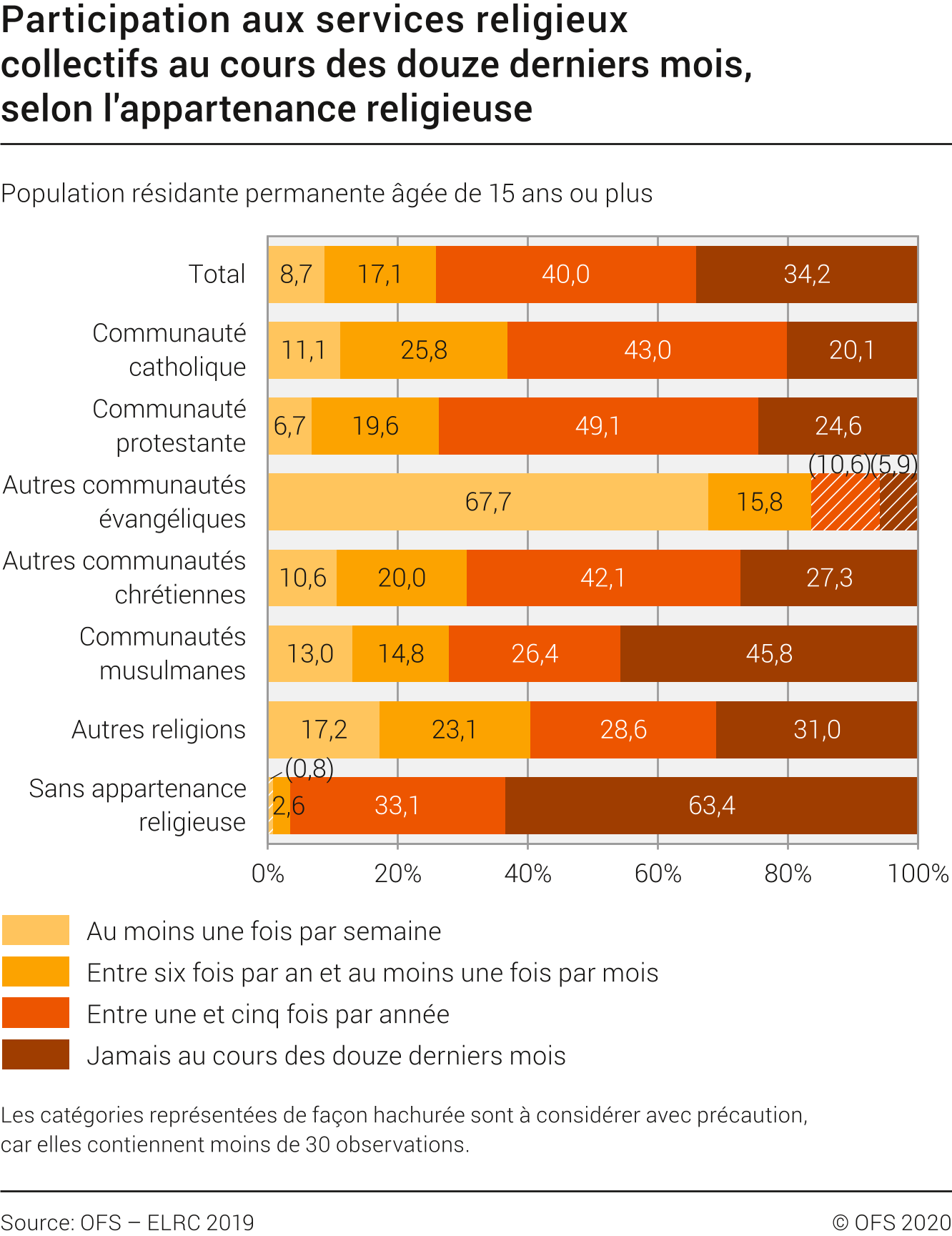

En ce début de 21e siècle, l'œcuménisme en Suisse doit faire face aux « défis découlant de la sécularisation progressive et de l'accentuation conséquente des positions traditionnelles dans les Églises respectives, ainsi qu'à une conscience confessionnelle instable des fidèles - en particulier des jeunes - et en même temps à la nécessité d'un dialogue avec les autres religions, notamment l'Islam ».

Le Centre Focolari de Montet étant située dans une région œcuménique, il était évident pour la fondatrice du mouvement des Focolari, Chiara Lubich, de lui donner une vocation œcuménique. Le belge Paul Legrand explique : « Au cours de ces quarante années, les résidents de la Mariapolis Foco ont accueilli des membres de différentes Eglises et participé à la vie de plusieurs d'entre elles. Ils ont constamment essayé de vivre la phrase de l'Évangile : "Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux" (Mt 18,20). C'est cette présence mystique qui nous guide dans nos pas quotidiens vers l'unité chrétienne. Sa présence vivante est une contribution visible au cheminement œcuménique en Suisse et dans le monde. » Diverses activités œcuméniques ont lieu dans le Centre : la célébration de la Parole, des conférences œcuméniques axées sur différents thèmes et dont les intervenants sont des membres des différentes Églises, des moments fraternels entre pasteurs et prêtres pour favoriser la fraternité par la connaissance mutuelle.

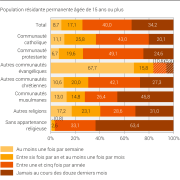

Un défi majeur est l'indifférence religieuse croissante, notamment chez les jeunes. Ceci est clairement démontré par les statistiques suivantes [iv] qui montrent le pourcentage de membres de communautés religieuses dans la population résidente permanente en Suisse, par groupe d'âge, en 2020. On constate que les communautés islamiques ont le pourcentage le plus élevé de jeunes croyants (19,3 %), tandis que l'Église catholique (11,8 %) et l'Église réformée suisse (10,7 %) ont atteint un niveau historiquement bas.

L'école Gen est active à la Mariapolis Foco depuis 1990 : des jeunes des cinq continents la fréquentent. Ce phénomène d'indifférence religieuse est-il également perceptible chez les jeunes qui fréquentent les écoles Gen [v]?

Giovanna Innacolo, d'Italie, coresponsable de l'école Gen, répond : « Nous avons la grande chance de vivre avec des jeunes du monde entier ; il est donc clair que l'horizon est très large et varié. En général, nous constatons que derrière une apparente indifférence religieuse se cache une grande soif de Dieu, une recherche d'expériences et de témoins crédibles et cohérents. Les jeunes n'ont pas de demi-mesure et, si nous sommes capables d'accueillir leurs questions, leurs doutes, leurs rêves, nous pouvons assister à de véritables miracles. Nous en sommes les témoins.

Peut-être que même chez tant de personnes qui prétendent ne pas avoir de foi religieuse, il y a au fond d'elles une soif d'authenticité et de recherche. C'est à nous d'être des témoins crédibles et cohérents.

[i] https://www.oikoumene.org/fr

[ii] 1962-1965

[iii] https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/popolazione/lingue-religioni/religioni.html

https://it.wikipedia.org/wiki/Religioni_in_Svizzera

[iv] Pourcentage de membres de communautés religieuses dans la population résidente de façon permanente en Suisse par tranches d’âge en 2020 - https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1199287/umfrage/religionszugehoerigkeit-in-der-schweiz-nach-bevoelkerungsanteil-und-altersgruppe/

[v] https://www.focolari-montet.ch/it/seite/scuola-di-vita